在职场,每个人都有自己的低谷期。

李军也是如此。只是,他没想到自己会摔这么狠的一个跟头,还来得如此突然。

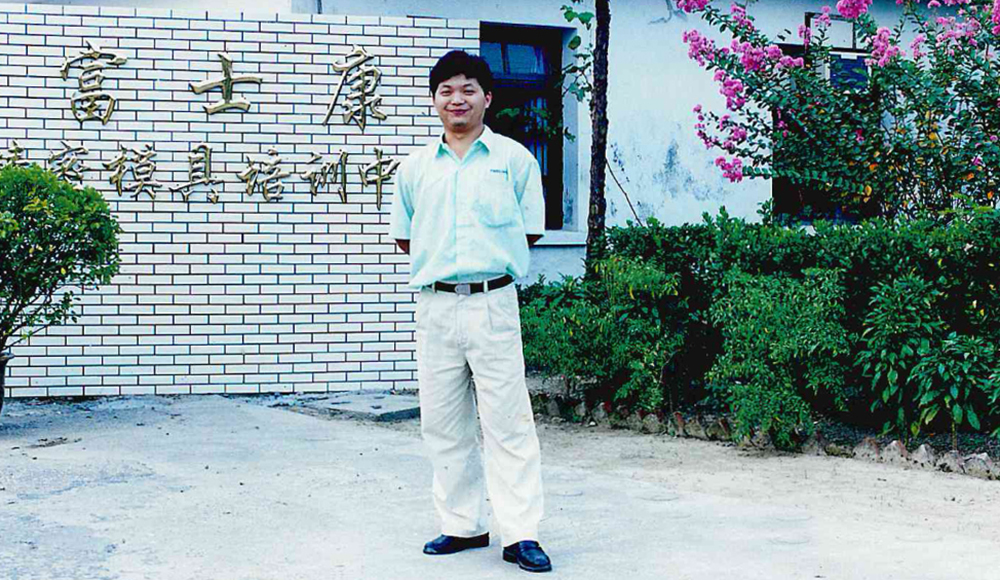

2003年,正处于职业上升期的李军转型做模具设计。他学白了头发、看坏了眼睛,本以为从此能在职场高歌猛进,不料却因此错失集团分房,还被“削职为民”……

遇到这种情况,很多人可能会心灰意冷,从此选择“躺平”。

但李军没有这么干。四年后,他东山再起,成为一个部门的掌门人。现在,他已是成都园区的生产经理,负责管理两个厂。

只有高中学历的他,每每回想起自己在富士康摸爬滚打的29年,心中总有无限感慨。

人在曹营心在汉

刚入富士康,李军差点“误入歧途”。

李军是四川金堂人,家在农村。1994年,他正在上高三,正常情况下,当年夏天他就要参加高考。但是,考虑到李军的成绩,1994年初,李母花费1700元,把儿子送进成都市量具刃具厂(以下简称成量厂)子弟学校,学习车床操作技术。那时候,对一个农村家庭来说,1700元可不是一个小数目。但成量厂当时是一家效益很好的国营企业,子弟学校的学生毕业后可以留厂上班。为了能让儿子端上这只“铁饭碗”,李母不惜耗尽家财,也要助他跳出“农门”。

李军刚在成量厂子弟学校上了两个月学,富士康就来学校招人。李军本着到国家改革开放的最前沿去看看的想法,加之上一届进入富士康的师兄写信回学校反映都不错,李军报名参加笔试和面试。最终,他和11个同学顺利被富士康录用。

1994年5月4日,李军入职位于深圳西乡的富士康核心事业处宝田一厂,从事模具加工。当时模具加工分为磨床、铣床、线割、放电等工种,但磨床是这些工种中技术含量最高的。刚进厂的员工,都要先接受磨床培训,如果学不好,就会被分流到其他工种。

李军的磨床加工基础几乎为零。所幸,他在高中阶段的数学和立体几何学得比较扎实,因此在看图、制图方面基本没有什么问题。他勤学好问,喜欢刨根究底,有时连一些在别人看来很弱智的问题,他也是想到就问。培训期间,李军表现出了较高的悟性,师傅只要演示一遍一颗零件的加工过程,他就能上手做出来。加上他为人细心、做事踏实,师傅非常喜欢李军,期待他在磨床上有所发展。

可惜,“落花有情,流水无意”。培训两个月后,李军竟然看上了隔壁车间的线割、放电工种。李军所在的宿舍住有6个人,除了本部门同事外,室友中还有线割、放电部门的员工。每天晚上下班,李军都会跟他们交流。室友的描述,让他觉得线割、放电操作比磨床操作要高级,也轻松一些。他还观察到,线割、放电车间的环境比较好,室友下班回来,身上都干干净净的。

而反观磨床车间,大家每天下班时都灰头土脸,双手用肥皂洗几遍都不露“本色”,整天都是黑脸黑手。加工模具时,因磨床高度原因,操作者要挺着腰,左手高,右手低,一天下来,累得不行。一些从事磨床操作较久的老师傅,还会出现高低肩。

这一对比,李军对线割、放电更有兴趣了。有一段时间,每天晚上8点下班后,李军就到线割、放电车间,跟室友学习线割放电技术,一直到晚上10点钟才回宿舍,差不多持续了一个月。自从动了这个心思,他在磨床操作培训期间经常心不在焉,技术开始走下坡路。

正当李军琢磨找个时机跟师傅提出调动部门时,没想到师傅先找上了他。师傅直接告诉李军,如果他再三心二意,将被调去学习铣床。而且,他只有一天的考虑时间。

师傅的一番话,惊醒了梦中人。李军连忙表态,要继续学习磨床操作。此后,他沉下心来,把全部精力都放在磨床技术的提升上。结业时,李军的成绩在一班学员中名列前茅。

山重水复疑无路

一次突然的变故,让李军遭遇了“至暗时刻”。

培训完毕,李军被分配到核心事业处B/M(I)研磨B组,师傅是组长。刚开始,李军想到自己是一个“菜鸟”,要想快速成长,只能多做、多学,冀望熟能生巧。所以,他从来不挑零件,总是抢着做。同时,他还有个复盘的好习惯,每天中午吃饭和晚上睡觉前,他都会把当天的加工过程在脑海里复盘一次,总结难度较大零件的加工技巧、简单零件提高加工质量和效率的方法。有时,如果在复盘时迸发灵感、想到新的加工方式,他第二天就会尝试。渐渐地,李军的磨床加工技术越来越成熟,他的名字偶尔还会在月底绩效考核中排名前三。

自从来到深圳后,李军每个月都会给家里写一封信,母亲也会给他回信。1995年7月,李军收到母亲的来信,信中说他的奶奶去世了。收到信时,奶奶已经过世快一个月。李军是由奶奶从小带大的,祖孙俩的感情非常深。没能送奶奶最后一程,李军很伤心。尤其是,母亲在信中说奶奶由于生病,卧床不起,大小便失禁,背部溃烂。一想到这些,李军更加悲痛。收到信的当天,李军就把自己灌得酩酊大醉。这是李军第一次喝醉,也是第一次喝酒。

对磨床加工来说,心浮气躁是大忌。李军也知道这一点,但那段时间,他总是想着奶奶临终前的情景,无法释怀。这样的局面,很快就结出了恶果——他接二连三地出现加工异常。搞技术的人,某种程度上都有一股傲气。前几次出现异常时,李军还顾及面子,拒绝同事帮助,说自己能搞定。

加工模具,每个月出现一两次异常还算正常,但一个月发生十几次就有问题。尤其是,平时绩效能排部门前三的熟手操作员这么高频率地出现异常,就更加不可接受。

可是,李军根本无法让自己静下心来。越是压抑情绪,越是适得其反。他出现加工异常的次数越来越多,压力也越来越大。在他连续发生七八次加工异常后,师傅意识到李军可能是遇到了事情,于是把他叫到一边询问原因。师傅话音刚落,李军就忍不住大哭起来,像是压抑多时的情绪一下子就找到了宣泄的出口。

这是李军得知奶奶去世后的第一次痛哭。之前,他没跟任何同事说过这件事。当天晚上下班后,师傅带李军去吃夜宵,尽力安慰他。吃着香喷喷的小笼包,听着暖心的话语,李军的眼睛湿润了。

此后,李军的状态有所好转,但仍然没有彻底从悲痛中走出来,又出现了几次零件加工异常。师傅没有责备李军,反而一边开导他,一边帮他分析、排查异常原因。在师傅的关心和陪伴下,李军渡过了人生中的“至暗时刻”。

春风得意连升迁

技术成长和刻苦训练永远成正比。在无数次的操作中,李军练就了一手绝活。

工欲善其事,必先利其器。在磨床加工中,砂轮磨制的好坏直接关系着零件能否加工成功。磨床操作员每次在加工零件前,都要用钻石刀将砂轮打磨到合适的厚度和光滑度。那时师傅教给他们打磨砂轮的方法是:用钻石刀磨几下就停下来,观察砂轮的厚度和光滑度,如此反复,直到达到工艺要求。但是,在实际操作中,很多熟手都是直接用手摸砂轮,通过食指和中指来感受砂轮两侧的光滑度。刚开始,李军也是如此操作。

“技术这东西,千人千面,每个人的领悟能力不一样,能够掌握的程度也不一样。”在两三年时间里、成千上万次的操作中,有一天,李军突然发现自己仅凭听声音就能分辨出砂轮是否磨到了需要的光滑度。刚开始,为了稳妥起见,他每次磨好砂轮后还会通过手指触摸来确认光滑度,每次检查的结果都印证他判断无误。

原来,李军一直是个有心人。钻石刀在打磨砂轮时会发出摩擦声,他发现,砂轮磨制到不同的程度,摩擦的声音也不同。于是,在打磨砂轮的过程中,他经常有意停下来,看一看、摸一摸砂轮磨到了什么程度。就这样,经过两三年的研究和总结,他终于练就了一手“听声辨轮”的绝技。很多同事向他请教经验,但李军不知道该怎样描述。也许,这就是传说中的“只可意会,不可言传”。

1996年,李军感觉自己的磨床加工技术有了质的提升,人和机台的契合度也更加紧密。正巧,部门那时接到一项任务:要在CPU连接器塑胶模具核心模仁(排pin)上,开一个深度为2.5mm、宽度为0.25mm的槽(宽度相当于3根头发丝粗细)。

当时,部门尚未听说业内有此类零件成功加工的先例,而且材料非常金贵,如果失败,损失将会很大。这项技术有两个难点,第一是要修砂轮,正常操作时,砂轮厚度3.5mm即可。为了符合加工要求,砂轮的厚度只能为0.25mm,标准非常高。第二是控制砂轮偏摆量,砂轮偏摆量大,不仅不利于槽体加工的精度,还会影响端子插孔;砂轮偏摆量太小,容易导致砂轮被模具卡住。

虽然这项任务非常具有挑战性,但李军技痒难耐,主动揽下了这桩活。加工过程中,李军使出他“听声辨轮”的绝招,不仅用耳朵识别出砂轮的光滑,还能判断出砂轮的偏摆量是否符合要求,并及时纠偏。

这毕竟是一项相当尖端的工艺。历时一个多月,李军才把排pin上的槽切出来。当他最终把这颗零件成功加工出来时,主管指着它说:“这个槽比黄金还珍贵。”

李军一战成名。出于技术出色,1997年,他升任组长。1999年,他又被派往集团南通培训中心做助教。从南通培训中心回来后的2001年,李军升任课长。

官丢了,房也没了

集团分房,本来很有机会的李军却落榜了。

2001年一个周末,李军邀请几个同学来家里聚餐、打麻将。吃完饭,同学们喊他一起去看房。看过之后,大家都比较满意,李军也拿出全部身家两万元当首付买了一套房,跟同学在一个小区。

2003年,塑模开发部筹建模具设计开发部。在这之前,李军就花费8000余元买了一部电脑,在家自学模具设计相关知识。当年8月24日,部门安排李军到客户公司学习成型模具设计,计划等他学成归来后,就成立模具设计开发部。李军虽然自学了一段时间,但还只学了一些皮毛。因此,对他来说,这是一项很大的挑战。

为了尽快掌握相关技术,李军基本上每天都坐在电脑前学习。由于长时间面对电脑,他的视力急剧下降。有一天,他发现自己看东西很模糊,医院检查结果显示,他近视高达315度。对于从事模具的人来说,视力非常重要,李军不得不去做了近视手术。那段时间,他的白头发也悄然增多。有一次,一位一年没见的朋友看到他,非常惊讶地问他怎么会有那么多白头发。

都说计划没有变化快。李军在客户公司学习期间,从兄弟单位空降来一位主管,主导成立了模具设计开发部。学习近一年回到公司后,模具开发部已经“五脏六腑”俱全,管理职是课长的李军没有合适的位置,只能做一个普普通通的组员。

这个变化不可谓不大,李军心里一度非常失落。有一段时间,他连“破罐子破摔”的念头都有过,甚至想找之前派他出去学习的主管把自己调回原单位。但是,想到自己非常热爱模具设计工作,还为其付出了近一年的努力,就这样半途而废,实在不甘心。左思右想,他还是决定留下来,打一场漂亮的翻身仗。李军调整心态,心平气静、踏踏实实地在一线干起设计、组立、试模的工作,进一步锤炼自己的技能。

终于,李军再次迎来了自己的高光时刻——将客户的所有模具改装成快速拆卸模。

以前,客户模具都是整套设计,块头大、吨位重,每次架模都要使用天车,换模时又要用天车把整套模具卸下来,不仅费时,而且费力。李军开始思考如何改进设计,实现快速装拆模。他查找了很多资料、耗费大量时间和心血,终于成功设计出模座和模具核心部位相分离的成套模具。生产中如果需要换模,不用移动模座,只需更换模具的核心部位。这样,不仅模座可以重复利用,架模周期也缩短了不少。凭借这一亮眼表现,2008年,李军被任命为快速模开发部部长。

2005年,集团推行留才计划,给优秀员工分房。按理说,李军具备分房资格,但因他外出学习了一年,几乎没有什么产出,所以2004年的绩效被评为乙,导致他在集团留才分房榜上“名落孙山”。他的同学、同级别的同事几乎都分到了房,唯独他成了“漏网之鱼”。如果他当时去找主管,按照他以往的表现,很可能会重新获得分房资格,但他并没有为这件事去麻烦主管。

对此,李军表现得很豁达,没有因为这件事让自己的工作热情受到影响。

东山再起意昂扬

2010年,富士康在成都园区建厂,集团号召川籍员工回蓉开疆拓土。深圳园区许多川籍员工申请调回成都,李军也是其中一员。2010年10月,李军如愿以偿,转调到成都园区鸿超准模具加工部担任部长。从模具设计又干回模具加工老本行,李军感觉如鱼得水。有模具设计经验加持,当他看到一些客户提供的模具设计图精度过剩、品质过剩时,就主动与对方沟通,帮助客户降低成本。

模具加工部的50余名成员大部分都是入职不久的新人,技术水平参差不齐。如何让每个成员的技能得到提升,是摆在李军面前的一个难题。他祭出在龙华用过的“招数”,鼓励组员大胆地学,不要怕出错,有什么责任由他来承担。他经常对组员们说:“犯错不可怕,可怕的是不去尝试。”员工有不会的,他就耐心地、一遍一遍地教,直到教会为止。

队伍带起来了,单位也在一步步壮大。李军享受到了部门发展的红利,2016年,他成为鸿超准成都模具制造处西南夹具制造处处长,管理职为副理。后来由于组织变动,2019年9月,李军被调入Mac(III)产品处iPad制造处治具厂担任厂长。

效率和品质有时候是一对矛盾体。刚到治具厂时,李军发现员工加工出来的治具品质都很好,报废率也比较低,但是效率却不高。他经过调查得知,因为担心加工过程中出现品质异常从而影响绩效,很大一部分人选择求稳,不太注重生产效率。

了解原因后,李军首先帮员工减轻思想包袱。他在厂内明确,允许员工有一定的报废率,但是要先把效率提起来。实施这项改革后,治具厂的整体效率比之前提升了50%,但报废率一下子飙升到1.5%。李军顶住压力,相信只要员工的效率提上来,加工的工件多了、技术熟练了,不用多久报废率就将降下来。果然,一个月过后,治具厂的产品报废率开始下降,最终稳定在0.2%左右。

受订单影响,治具厂的生产淡旺季比较分明,从而带来了人员稳定性的问题。李军了解到,生产部门进入旺季时,正好是治具厂的加工淡季。此时,生产部门的生技人力会出现短缺,治具厂的技术人员正好可以弥补生技人力的缺口。于是,李军与组装厂沟通,通过在两部门之间调剂人力余缺,来实现人员利用率的提升、产能的爬坡和组织的稳定。同时,他还对治具厂员工开展多能工培训,实现全员一岗多能,建设一支能打硬仗的队伍。

2020年7月,A客户一款新产品开始量产。组装厂因生技人力不足且人员流动频繁,经常出现生产异常。李军了解情况后,抽调治具厂各工段资深员工组成技术服务小组,到组装厂驻点服务,及时处理异常,提升生产效率,保证产线顺畅运行。在治具厂的支援下,组装厂顺利完成量产任务。

因管理能力出色,2020年,李军荣升经理。2022年9月,除了负责治具厂,Mac(III)金加厂也划归李军管理。权力越大,责任越大。下一步,在提升部门效益的同时,李军的努力方向是让员工开心工作,快乐生活。

回眸间,李军已即将在富士康度过29个春秋。作为一个名副其实的“模具人”,他这一路有过收获,有过遗憾,有过坎坷。富士康的企业文化在他身上烙下了深深的印记,而这,也是他一生的财富。

作者:易奇炎

又损失也有所得,人这一辈子怎么都能事事遂愿。保剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒。